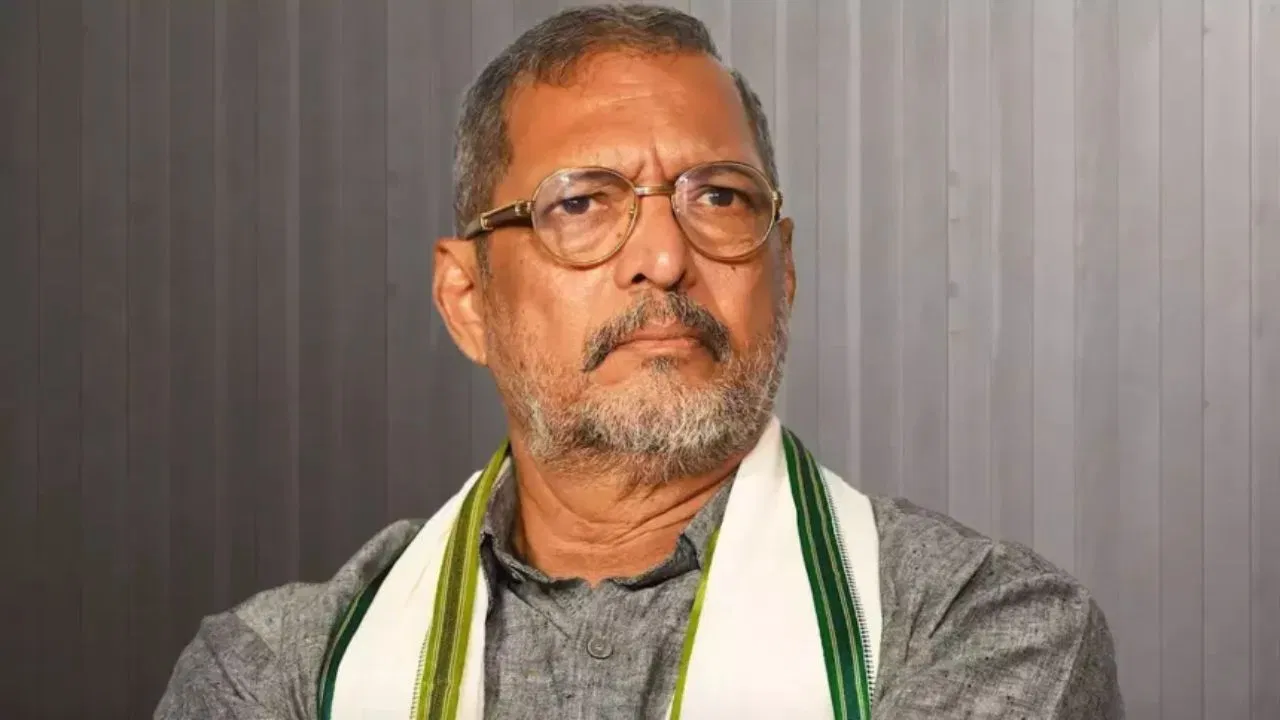

1970 के दशक के भारत को याद कीजिए — जहां सिनेमा रंगीन हो रहा था, लेकिन भूमिकाएं अब भी श्वेत-श्याम नैतिकताओं में बंटी थीं। पर्दे पर हीरो वही था जो अच्छा था, और खलनायक वही जो बुरा। इसी दौर में एक चेहरा उभरा, जिसने इन दोनों सीमाओं को तोड़ दिया — नाना पाटेकर। न उनकी आंखों में कोई बनावटी चमक थी, न उनकी आवाज़ में किसी नायक जैसी चिकनाहट, और न ही उनकी चाल में फ़िल्मी अदा। लेकिन जब वो बोलते, तो सच चीखने लगता। जब वो चुप रहते, तो सन्नाटा भी डरा-डरा सा लगता।

एक ऐसा अभिनेता, जो कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के भीतर जीता था। Nana Patekar सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक प्रवृत्ति है — ईमानदारी की, विद्रोह की, सच्चाई की।

Table of Contents

प्रारंभिक जीवन: गरीबी, संघर्ष और कला की भूख

1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड-जंजीरा में एक साधारण मराठी परिवार में जन्मे विष्णुनाथ पाटेकर, आगे चलकर “Nana Patekar” के नाम से भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली नामों में गिने जाने लगे। उनका बचपन अभावों और गरीबी में बीता। उनके पिता एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे। जीवन की शुरुआती कठिनाइयों ने Nana Patekar के भीतर एक अजीब किस्म की गहराई और कड़वाहट भर दी, जो बाद में उनके अभिनय में छलकती रही। नाना ने मुंबई के प्रतिष्ठित Sir J.J. Institute of Applied Arts से ग्राफ़िक डिज़ाइन में पढ़ाई की। यहीं से रंगों की समझ ने उन्हें अभिनय की ओर मोड़ा, और वे थिएटर से जुड़ गए। पहला नाटक Purush और फिर Ghashiram Kotwal जैसे नाटकों ने उन्हें मंच पर पैरों के नीचे ज़मीन दी, जिसे बाद में उन्होंने सिनेमा में रूपांतरित किया।

फ़िल्मी करियर की शुरुआत: एक चुपचाप आती लहर

1978 में फिल्म गमन से Nana Patekar ने बॉलीवुड में कदम रखा। यह शुरुआत भले ही छोटी थी, लेकिन अगले दशक में उन्होंने जो भूमिकाएं निभाईं, उन्होंने उन्हें एक सशक्त चरित्र अभिनेता के रूप में स्थापित किया। अंकुश (1986), प्रतीघात, मोहरे, अंधा युद्ध जैसी फिल्मों में Nana Patekar ने आम आदमी के गुस्से को ऐसे व्यक्त किया कि दर्शक असहज हो उठे। 1989 में परिंदा में अन्ना का किरदार निभाकर उन्होंने न केवल दर्शकों को झकझोरा, बल्कि पहला राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार और फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार भी हासिल किया।

90 का दशक: अभिनेता से आंदोलन तक का सफर

1991: ‘प्रहार’ और फौजी बनने की शुरुआत: 1991 में नाना ने न केवल निर्देशन किया, बल्कि खुद को एक नए अवतार में पेश किया — एक फौजी। प्रहार: द फाइनल अटैक सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक आंदोलन था। इस फिल्म के लिए Nana Patekar ने तीन साल की मिलिट्री ट्रेनिंग ली, और यहीं से उनका फौजी जीवन भी शुरू हुआ। वे टेरीटोरियल आर्मी में कैप्टन बने और 2013 में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में सेवानिवृत्त हुए। 1999 के कारगिल युद्ध में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।

1994: ‘क्रांतिवीर’ — वो फिल्म जिसने एक विचार को जनांदोलन बना दिया: क्रांतिवीर में उनका किरदार ‘प्रताप नारायण तिलक’ आम आदमी की आवाज़ बन गया। इस भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ-साथ फ़िल्मफ़ेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार भी मिला। जब उन्होंने पर्दे पर गुस्से में कहा, “जिस देश में गंगा बहती है, वहाँ इंसान प्यासा मरता है”, तो ये सिर्फ संवाद नहीं, एक ललकार थी।

1996: ‘अग्निसाक्षी’ और ‘खामोशी’ — विरोधाभासी भावनाओं के सौदागर: एक ओर अग्निसाक्षी में उन्होंने एक हिंसक, मानसिक रूप से बीमार पति की भूमिका निभाई, वहीं खामोशी: द म्यूज़िकल में एक गूंगे-बहरे पिता की संवेदनशील भूमिका से दिल जीत लिया। दोनों ही भूमिकाओं के लिए उन्हें प्रशंसा और पुरस्कार दोनों मिले।

2000 के बाद: चरित्रों की गहराई और समाज से संवाद

‘अब तक छप्पन’ — ईमानदार पुलिस वाले की जटिलता: 2004 में अब तक छप्पन में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सदू अगाशे का किरदार एक बार फिर दर्शकों को अंदर तक झकझोर गया। यह सिर्फ पुलिस और अपराध की कहानी नहीं थी, बल्कि एक व्यवस्था के भीतर नैतिकता की लड़ाई की कहानी थी।

‘वेलकम’ का उदय शेट्टी — हास्य में छिपा मनोविज्ञान: 2007 में नाना ने अपने करियर की एक अनोखी दिशा पकड़ी। वेलकम में उनका किरदार ‘उदय शेट्टी’ एक मजाकिया लेकिन दिल से कलाकार बनने की ख्वाहिश रखने वाला गैंगस्टर था। हास्य, ट्रैजिक इरॉनी और मानवता का ऐसा संगम पहले नहीं देखा गया था।

मराठी सिनेमा में वापसी: ‘नटसम्राट’ और पुनर्जन्म

2016 में नटसम्राट के माध्यम से नाना ने मराठी रंगमंच के उस सम्राट का किरदार निभाया, जो रिटायर हो चुका है, लेकिन दिल से मंच को छोड़ नहीं पाया। विजय तेंडुलकर के इसी नाटक पर आधारित यह फिल्म मराठी सिनेमा की मील का पत्थर बन गई। इस भूमिका के लिए उन्हें फ़िल्मफ़ेयर मराठी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला।

निजी जीवन: अकेलेपन से संवाद

Nana Patekar ने 1978 में नीलकांति से विवाह किया। इस जोड़े का एक बेटा है। उनका एक बेटा बहुत कम उम्र में दुनिया छोड़ गया, जिसने नाना को भीतर से तोड़ दिया। उन्होंने अपने दुख को कभी सार्वजनिक रूप से नहीं उभारा, लेकिन उनके किरदारों में उस टूटन की अनुगूंज अक्सर सुनाई देती है। वे बेहद सादा जीवन जीते हैं — मुंबई के अंधेरी में 1BHK फ्लैट में रहते हैं, महंगे कपड़े नहीं पहनते और फिल्मों से मिलने वाली सारी फीस का बड़ा हिस्सा समाजसेवा में दान कर देते हैं।

फौजी भावना और देशसेवा

‘प्रहार’ के बाद Nana Patekar ने सेना में कैप्टन के रूप में सेवा दी। 1999 के कारगिल युद्ध में उन्होंने मराठा लाइट इन्फैंट्री के साथ सक्रिय योगदान दिया। 2013 में वे लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनके अनुसार — “एक अभिनेता के तौर पर पर्दे पर देश के लिए मरना आसान है, लेकिन असली चुनौती है असल ज़िंदगी में देश के लिए जीना।”

विवाद और #MeToo आंदोलन

2008 में अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने Nana Patekar पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। इस मामले ने 2018 में फिर जोर पकड़ा और भारत में #MeToo आंदोलन की शुरुआत मानी गई। हालांकि 2019 में नाना को पुलिस द्वारा क्लीन चिट मिल गई, पर इस विवाद ने उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व को प्रभावित किया।

नाम फाउंडेशन और किसान सेवा

2015 में Nana Patekar ने अभिनेता मकरंद अनासपुरे के साथ मिलकर नाम फाउंडेशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित किसानों की सहायता करना था। वे खुद गांव-गांव जाकर किसानों को चेक वितरित करते, उनकी समस्याएं सुनते और सरकार पर दबाव बनाते।

पुरस्कार और सम्मान

• पद्मश्री (2013) — कला और सिनेमा में योगदान के लिए

• राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार (3 बार) — परिंदा, क्रांतिवीर, अग्निसाक्षी

• फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार (4 बार) — अभिनय, सह-अभिनय और खलनायक भूमिकाओं में

• राज कपूर सम्मान (2013) — महाराष्ट्र सरकार द्वारा

• महाराष्ट्र राज्य फ़िल्म पुरस्कार — रघु मैना, गड जेजुरी जेजुरी

• बंगाल फ़िल्म जर्नलिस्ट पुरस्कार — अब तक छप्पन

• अनंद विकटन पुरस्कार — काला (तमिल)

निष्कर्ष: अभिनेता नहीं, जनमानस का प्रतिनिधि

Nana Patekar उन दुर्लभ व्यक्तित्वों में हैं जो अभिनय को सिर्फ कला नहीं, एक जिम्मेदारी मानते हैं। उनके लिए पर्दा एक माध्यम है, व्यवस्था से सवाल पूछने का। उन्होंने अपने जीवन से साबित किया है कि सच्चाई बोलना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। उनके संवादों में जो आग है, वो सिर्फ अभिनय की कला नहीं, उनकी आत्मा की सच्चाई है। और जब तक भारतीय सिनेमा रहेगा, Nana Patekar का नाम उस सच्चाई की मिसाल बनकर गूंजता रहेगा — कभी ‘प्रहार’ की बंदूक में, तो कभी ‘नटसम्राट’ के आंसुओं में।